PCCRCに詳しい医師向けのページです

大腸癌検診最新情報

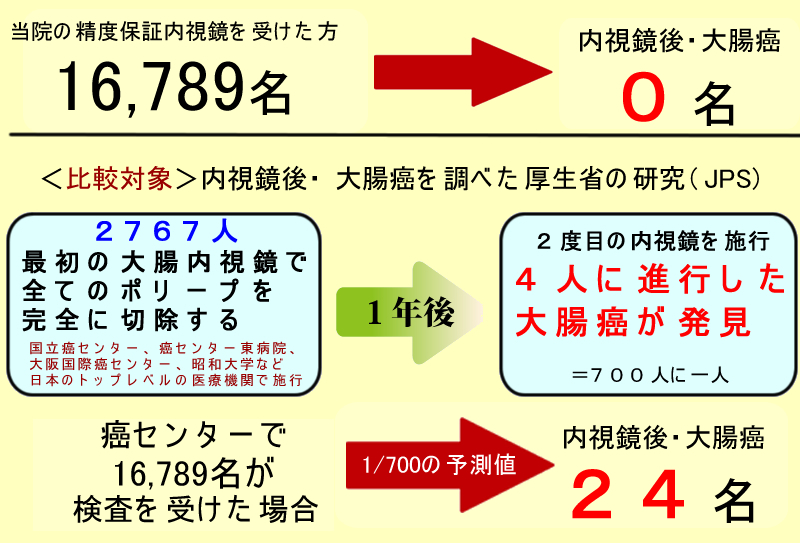

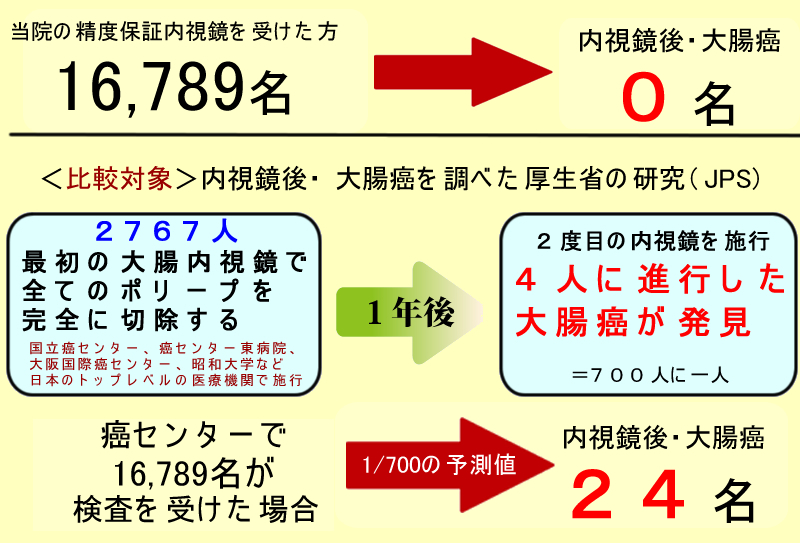

2018年3月1日~2024年12月末日まで、以下の16,789名の方が精度保証検査を受けました。補償の請求・支払いはゼロです。これが当院の「内視鏡後・大腸癌(PCCRC)=ゼロ」の根拠になります。

<Excel Data: 16.789名の検査日・観察時間・ID><同:HTML版>

データは画像レコーダー(TEAC社製)から作製しました。抜去時間(観察時間)は最初の撮影(通常は盲腸)から最後の撮影(通常は肛門)までの時間差です。

同一患者が複数回、検査を受けた場合は「別の検査」としてカウントしています。同一患者の複数回の検査は全て1回としてカウントすると9420名となります

<Excel Data: 9420名のID>

「支払いの請求=ゼロ」で「PCCRC=ゼロ」という主張に科学的厳密性が弱いことは認識しています。全員に確認のための内視鏡を施行することが理想ですが、それは非現実的であり、JPS(Japan Polyp Study)では追跡からの脱落者が多かった(最後は数十名にまで減少)ことを考えれば、「精度保証」が現実的な解決策(妥協案)と考えます。いわば「責任連動型PCCRC予防モデルの提案」です。

当院の精度保証は多くの方が3年間保証(Cランク)ですが、再検査の時期はバラバラで、1年後に再検査(ポリープ切除)を受ける方もいます。よって他報告との比較は「1年後PCCRC」で比較するのが合理的です。対象としてJPS(Japan Polyp Study)では1年後のPCCRCは1/700でしたので、24名の大腸癌が発生したと予測できます(他の国内外の1年後PCCRC報告)。JPSは癌センター等の日本のトップレベル病院の臨床試験ですから日本全体の実情はもっと悪いでしょう。 当院の精度保証検査の成績は最低でも「ゼロ対24」以上と言えます。

では何故JPSもNPSも達成できなかったPCCRC=0を達成したか?最大の理由は高いⅡc検出率にあると考えています。(根拠:当院のSSAPを含むADRは60~70%前後ですがJPS,NPSと大差ありません。JPS,NPSのⅡcADRは公表されていませんが当院より遥かに低いと考えます)。「PCCRC数」と「Ⅱc ADR」はQuality Indicatorの両輪なのです。

このリストで初めて大腸内視鏡を受けられた方(初診の方)は、カルテ番号36147~39121の2975名でした。

平均すると7年間に一人当たり1.78回(=16789/9420)、つまり「3.9(=7÷1.78)年に1回」の頻度で検査を受けていることになります。実際の検査頻度は患者さんにより違いますが、「4年に1回」の検診で内視鏡後・大腸癌=ゼロを達成したことは「当院の大腸癌対策は成功している」と言えます(JPSの平均検診間隔は3年でした)。⇒「大腸内視鏡を経済的に考察する」

正確には「4年間全く検査を受けていない」のではなく、他で受けている患者さんも多いと思われますが、「他院診断のPCCRCにも補償する」約束なので追跡はできていると考えます。実際に3名の「肛門管の管外性腫瘍(一人は悪性リンパ腫、一人はAnal Gland Cancer,一人はMiNEN)」の方から問い合わせがありました。いずれも他院でMRI等で診断された「PCCRCに該当しない希少疾患」ですが、追跡が上手くいっている間接的証拠と考えます。また従来から言われていたことですが「肛門管の管外性腫瘍の診断の困難さ」が再確認されたと考えています。

PCCRCの定義はJPSその他の研究報告で採用されている国際的なルールと同一です(粘膜内癌、粘膜下腫瘍などは含みません)。

精度保証検査の技術的な内容はこちらにありますが要は「基本を忠実に」ということで特殊な技がある訳ではありません。

「ⅡcとSSAPを見落とさなければ、30分の観察時間、平均検診間隔4年で大腸癌は100% Preventableである」が結論です。