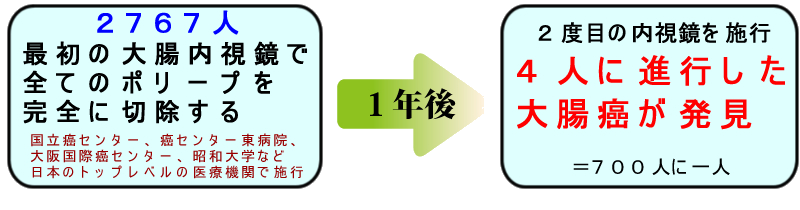

内視鏡後・大腸癌を調べた厚生省の「Japan Polyp Study」 |

| 内視鏡後・大腸癌(PCCRC)の研究報告 | 内視鏡を受けた患者さんが 1年後に浸潤癌が見つかる頻度 |

| 日本 Japan Polyp Study 2024 |

700人に一人 |

| 日本 都内の自由診療クリニックの公表値 2019* |

524人に一人 |

| 米国 National Polyp StudyN Engl J Med. 1993 | 1000人に一人 |

| Antioxidant Polyp Prevention Study N Engl J Med. 1994 | 700人に一人 |

| Calcium Polyp Prevention Study N Engl J Med. 1999 | 450人に一人 |

| Polyp Prevention Trial Study N Engl J Med. 2000 | 700人に一人 |

| Wheat Bran Fiber study N Engl J Med. 2000 | 550人に一人 |

| Veterans Affairs Cooperative Study N Engl J Med. 2000 | 500人に一人 |

| Aspirin Folate Trial7 N Engl J Med. 2003 | 500人に一人 |

| Ursodeoxycholic Acid study J Natl Cancer Inst. 2005 | 500人に一人 |

| 2014年のGUT 2017年のLANCETのメタ解析 | 600人に一人 |

| 内視鏡後大腸癌(PCCRC)から大腸内視鏡を再考する 分子生物学により簡単に癌を検出する技術が開発された現在、頻繁に施行できない内視鏡検査で「癌を早期発見」するという考えは「時代遅れ」です。 大腸内視鏡の今日的意義は「癌の発見」ではなく【ポリープ除去による癌の予防】です。従って、内視鏡後・大腸癌(PCCRC)の発生率が大腸内視鏡を評価する上で「最も重い数字」となります。 「PCCRCの発生率」で見ると1993年〜2024年で差はありません。つまり、大腸内視鏡は進歩していないことが判ります。日本は世界的に大腸内視鏡が盛んですが、欧米と比較し日本のレベルは高くないことも解ります。 |

以下は例外的報告です

東大の報告は上記の国内外報告と大きく乖離していますが、ある意味、示唆に富んでいます。ポイントは「1995 年9 月より2012 年1 月まで(17年間)に施行された 3029名を解析した」という点です。 月に換算すると14〜15件と極めて少ないです。これは私自身が東大に在籍していたので実情を良く知っていますが、原則として東大では早期大腸癌の内視鏡治療(ESD,EMR)のような、特別な理由のある患者さんを対象に長時間の精密な検査だけをおこないます(最近は検診センターもできて事情が変わりましたが)。東大のこの報告を「日本の内視鏡検診の実態」と考えるのは、間違いです(件数の多い施設の実態は180度逆です)。また、この報告は「時間をかけた精密検査ならPCCRCをゼロにできる」ことを証明しているとも言えます。| 内視鏡後・大腸癌(PCCRC)の研究報告 | 内視鏡を受けた患者さんが 1年後に浸潤癌が見つかる頻度 |

| 東京大学博士論文 |

0 |