<経歴>

1989年に東大を卒業し日本の内視鏡開発の中心となった研究室(第一内科)に入局しました。大学の関連病院で研究と大腸内視鏡に専念しながら下記の発表をおこない2001年に当院を開業しました。

私が開業の地として本郷を選んだのは、本郷が「内視鏡の発祥の地」だからであり、「胃カメラと内視鏡診断を開発した崎田孝雄先生」と「大腸カメラとポリープ切除を開発した丹羽寛文先生」に大腸内視鏡の道を究めることを誓ったからです。

私が見た内視鏡開発の歴史と苦悩

私が見た内視鏡開発の歴史と苦悩

私小説のようなものです。流し読みしてください

世界最初の内視鏡(胃カメラ)は東大・外科の宇治先生と第一内科の崎田先生により開発されました。その後、崎田先生により日本内視鏡学会と世界内視鏡学会が設立されました(名目上の設立者は第一内科教授の田坂先生)。宇治先生と崎田先生のどちらが真の開発者か?これは「内視鏡は外科か?内科か?」という長い東大内のライバル関係の発端となりました。経緯は不明ですが宇治先生は小説「光る壁画」で取り上げられたことからマスコミで取り上げられました。崎田先生の御子息が開業された際に医局の指示で私が大腸内視鏡を担当させていただいた御縁で、崎田先生と何度か昼食をご一緒させて頂いた私はこの話題を先生にお聞きしたのですが(若かった!)・・・高潔な崎田先生はマスコミの評価などは気にされていませんでした。

世界最初の大腸内視鏡とポリープ切除は崎田先生の直弟子の丹羽先生により開発されました。但し丹羽先生が成功したのは「胃のポリープ切除」です。大腸の方は「出血への対策」が無い(この頃は止血クリップはまだありません)ことから開発が「一時停止」しました。

東大外科の武藤先生は英国のモリソン博士とともに「大腸癌はポリープから発生する」という理論を世界で最初に発表しました(武藤モリソン・モデル)。これは「内視鏡でポリープを切除すれば大腸癌が予防できる」ことを意味します。

私は武藤先生と丹羽先生の両方から御指導を受けましたが、大腸を専門とするお二人のライバル意識は激しいもので皇室を舞台としたエピソードもあるのですが・・・割愛します。

「武藤モリソン・モデル」から「大腸ポリープ切除開発の必要性」が明白となったのですが東大紛争で東大が機能マヒになったため、オリンパスの某社員がスネアー(ポリープを切除する器具)を1本、日本から持ち出しNew Yorkの新谷先生に渡しました。新谷先生はスラム街に住んでいた中国系の老婆で「世界最初の大腸ポリープ切除」を成功させました。(米国の医学では、よく行われる開発法です)

私は丹羽先生に、この問題を質問したのですが(若かった!)、丹羽先生は「拝金主義に走った新谷先生」に強い不快感を表明されました。その後、私は、この話題を含め「新谷先生が検査に失敗して当院で再検査が成功した患者さんたちのリスト」をHPで公表しました(若かった!)。新谷先生から「名誉棄損で訴える」という内容証明が来ましたが結局、訴状は来ませんでした。

「大腸癌はポリープから発生する(多段階発癌)」は大腸癌のゲノム解読(TCGAプロジェクト)からも証明され(Vogelsteinモデル)、今日では「分子生物学の常識」です。

しかし、かって日本では医科歯科大学の中村先生が主張した「大腸癌の7割は正常粘膜から発生する(De Novo メインルート説)」が猛威を振るっていました。

この理論からは「内視鏡でポリープを切除しても大腸癌は100%予防できない」ことになり「内視鏡医の見落とし」が免責されますから、医師に都合が良いため歓迎されました。武藤先生と中村先生は学会で激しい論争を繰り広げ、私は見学が楽しかったのですが、お二人が高齢になると、この問題は議論されなくなり「大腸癌De Novo論」は日本だけのガラパゴス理論として今も残存しています。しかし白黒の決着をつけないのは「日本人の悪い癖」と考えます。個人的には日本の大腸癌対策の失敗の元凶は「大腸癌De Novo論(見落としの免責になった)」と考えています

武藤モリソン・モデルの「最終証明」には「実際に内視鏡でポリープを切除して大腸癌を100%予防できる」ことを示さなければいけません。これを証明するために癌センターが中心となりJPS(Japan Polyp Study)が行われたのですが・・・「予想以上に内視鏡後の大腸癌が多い」という残念な結果でした。JPSの結果はポリープの見落としが原因と考えた私は「精度保証内視鏡」を企画し、ようやく結果を公表できる段階に来ました。私は当院の「精度保証内視鏡の結果」が武藤モリソン・モデルの最終証明になると考えています

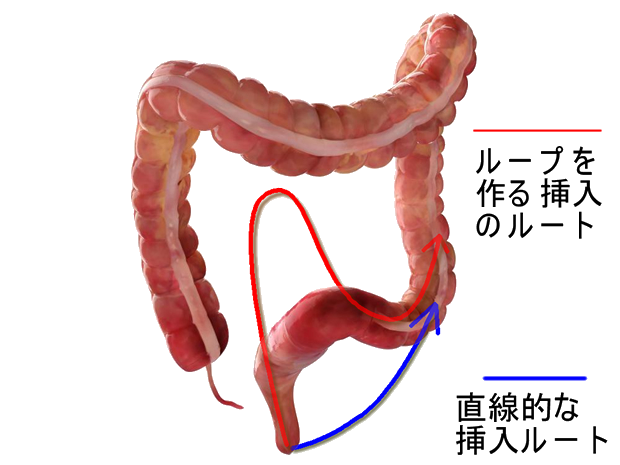

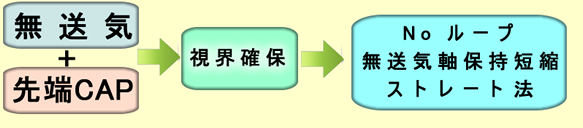

1999年 第58回日本内視鏡学会にて崎田先生・丹羽先生の推薦で特別ビデオ・シンポジウムで、従来の方法(田島・新谷式)と全く異なる大腸内視鏡挿入法=無送気軸保持短縮法(ストレート法)を発表しました

この挿入方法が優れている点は「通常の方法では挿入できない困難例」でも無理なく挿入が成功するという点です。この実績を公開しています。他院失敗・再検査の実績資料

挿入の理論自体は極めて単純なもので下図に要約されますが、いわば「コロンブスの卵」で、センスのある医師なら数回の見学で、この方法を習得できます。優れた内視鏡医達により、この方法は広まり、現在では「苦痛の無い安全な挿入法」の代名詞となっています。

学会発表ビデオ(14MBのMP4ファイル)

他の論文・学会発表(筆頭著者の物のみ掲示)

他の論文・学会発表(筆頭著者の物のみ掲示)

- 1994年 Analysis of AP-1 Function in Cellular Transformation Pathways JOURNAL OF

VIROLOGY, June 1994, p. 3527-3535. Vol. 68, ,

Journal of Virologyは国際的に権威のある分子生物学の科学誌です。この頃の分子生物学の研究経験が、現在の私の大腸ポリープの取り扱いの理念の元になっています。 - 1994年 「レトロウイルスベクター(supFps.supJun)による癌の遺伝子治療の可能性の検討」 東大医学部学位論文

- 1991年、「重症アルコール性肝炎」 肝臓学会地方会

- 1995年、「下痢を主訴にした直腸潰瘍」東京GUT CLUB

- 1996年、 「食道静脈治療後の大量下血」 第63回内視鏡学会地方会、

- 1996年、 「15番染色体に異常のあるCOWDEN病の一例」 第51回内視鏡学会

- 1996年、 「大腸粘膜下腫瘍の検討」 第62回内視鏡学会地方会、

- 1996年、 「大腸ポリペクトミーにおける予防的クリッピングの検討」 第52回内視鏡学会

- 1996年、 「分類不能大腸炎と木村病」第242回消化器病学会関東支部会、

- 1997年、 「サイクロスポリンによる潰瘍性大腸炎の治療」 第53回内視鏡学会、

- 1997年、「Rectal Varix」 Prog.Dig.Endoscopy vol50 p130

- 1997年、「Cowden`s disease 」Journal of Gastoroenterology 1997;32 696

- 1997年、「治療に成功した大腸悪性リンパ腫(MLP)」 第54回内視鏡学会、1997

- 、1997年、 「消化性潰瘍への遺伝子学的アプローチ」 カレントテラピー、1997 VOL12、NO10

- 1998年、 「予防的クリッピングの検討(続報)」 第56回内視鏡学会、1998

- 1998年、「炎症性腸疾患の治療」Annual Revew 1998消化器

- 1998年、「慢性胃炎の治療」 南山堂 「治療」1998年増刊号

- 1998年、「消化管運動改善薬」消化器内科1998年別冊「消化器治療薬」

- 1999年、「Cowden病の遺伝子解析」東京GUT CLUB

- 1999年、「「大腸内視鏡ストレート挿入法(無送気軸保持短縮法)」、第58回日本内視鏡学会

- 2000年、「大腸内視鏡ストレート挿入法の検討(続報)」第59回日本内視鏡学会